文/次多

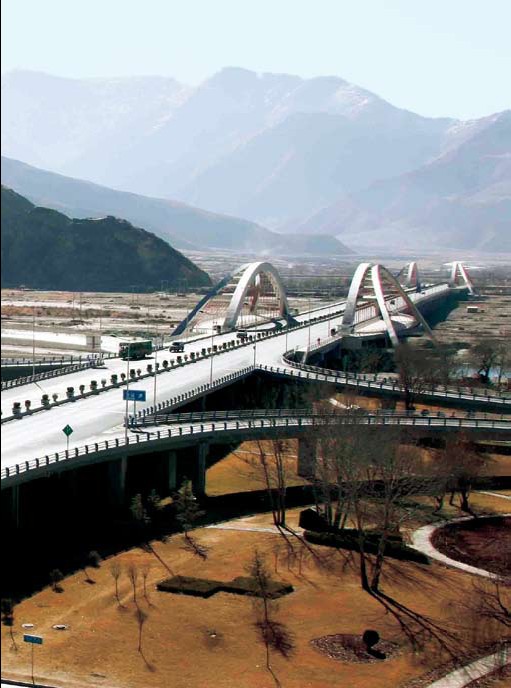

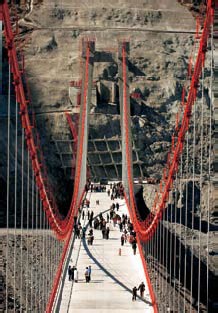

◎ 拉萨柳梧大桥。该桥2007年建成,总投资4.5亿元,是西藏第一座现代化城市特大型立交桥,它的建成缩短了拉萨市区至拉萨火车站的距离。

当我们说到西藏桥梁建筑的时候,我们或多或少都会联想到地处世界第三极的雪域高原的自然环境、地理地貌,以及世代生活在这里的人们的生产生活状况。要想了解这些情况,最好先乘坐一架从成都飞往拉萨的飞机。从空中往下俯瞰,会惊奇地发现,原来我们世代生活的这块地方是山的王国、水的世界。纵横交错的雪山、岩石山把青藏高原的表面严严实实地覆盖着,看上去活像大象身上的那张厚厚的、折皱纵横的皮肤。在密密麻麻的折皱的缝隙里,银白色的江河像一条长蛇弯曲地爬行。当飞机降低高度,离地面越来越近的时候,田野、水渠、树林、村庄、农舍……它们的轮廓渐渐地映现在我们的眼前,它们静静地躺在山沟中。这就是西藏高原,我们世世代代生产生活,繁衍生息的地方。这样的生活环境自然是封闭的,封闭造成了与外界交流的障碍,制约了生产力的发展,于是,交通便成了解决问题的关键所在。

隔河相望的一对年轻的恋人,他们用民歌对唱的方式来表达爱情,却不能幸福地生活在一起,这种既浪漫、又心酸的爱情故事在西藏高原并不是几百年以前才有过,而是现在70岁以上健在的老人们的记忆中的往事。

◎ 在藏东的高山峡谷中修建的桥梁。 张青提供

◎ 国家投资建设的溜索桥改吊桥项目实施后,昌都牧民的生活方便很多,牛羊也可以从吊桥上经过。扎西摄

◎ 拉萨柳梧大桥。该桥2007年建成,总投资4.5亿元,是西藏第一座现代化城市特大型立交桥,它的建成缩短了拉萨市区至拉萨火车站的距离。

生活在高原上的人们对路的企求、对桥的渴望如同对阳光、对水的渴望,于是西藏老百姓对西藏历史上以筑桥闻名的高僧汤东杰布格外尊敬。汤东杰布是藏传佛教噶举教派的著名高僧,而汤东杰布的名字在西藏老百姓中妇孺皆知,并不是他生前修建了多少座寺庙佛堂,也不是因为他培养了多少个佛门弟子,更不是因为他为噶举教派的教义和教规方面有什么特殊建树。而是他用毕生的精力,为老百姓筑路修桥,改变了老百姓交通难的局面,老百姓从汤东杰布修建的桥梁中得到了实惠,便带着一种感恩的心情纪念他。600多年来,藏族老百姓中一直保持着这样一种习俗,不管谁乔迁新居了,第一个请进新房子的就是一尊汤东杰布塑像,用这样一种方式来表示对这位造桥人的爱戴。如果在西藏观看藏戏,稍微留心一下就会发现,不管表演什么藏戏剧目,场地中央始终挂有一幅汤东杰布的唐卡画像,这也是一种对汤东杰布的纪念方式。汤东杰布是藏戏的创始人,当年汤东杰布组织藏戏班子,创作藏戏艺术,到各个地方演出,将筹集到的资金用来修建桥梁。看来文化搭台,经济唱戏的发展路子早在600年前就被我们的先民们发明了。既然汤东杰布在西藏修桥的历史上有过如此卓著的功勋,那么他当年修了多少座桥梁,这些桥梁分布在什么地方,今天我们还能见到几座,这些问题自然而然地出现在我们面前。汤东杰布传记是汤东杰布的再传弟子久米德庆写于公元17世纪初。传记中用了很大的笔墨叙述了汤东杰布弘扬佛法的功绩,至于修桥方面做出的贡献在这部传记的最后部分只有一段统计文字。这在佛教至上的一个社会里是顺理成章的。十分幸运的是今天我们看到了汤东杰布传记。当我们把目光聚焦在这部传记的最后那段统计数字上的时候,汤东杰布有血有肉的形象渐渐浮现在我们眼前。传记说汤东杰布一生修建了58座铁桥,制造了大小船只118艘,修建了60座木桥……。这个统计数字让我们感觉到汤东杰布在西藏各地修建了很多桥和船,人们称他为造桥人是名副其实的。《东嘎大辞典》提供的资料比汤东杰布传记提供的资料更为详细。下面我把这部辞典中汤东杰布词条的文字摘抄翻译下来:汤东杰布,公元1361年生于吴哇拉兹仁青定﹙今西藏日喀则地区昂仁县境内﹚ 一个农户家中,卒于公元1484年,享年125岁。汤东杰布一生游历四方,广泛筹集修桥所需铁料,于1430年修建了拉萨大桥,1484年修建了雅陇地区娘果渡口铁桥,这是汤东杰布修建的最后一座桥。汤东杰布修建的大桥绝大部分是吊桥,长短各异,长者有100米,短者也有50来米;桥面最宽的有2米,最窄的有1.5米;桥身根据江水的深度和江面的宽度而定。江面宽而江水不深的地方,江中修筑桥墩,铁索通过桥墩钉于两岸岩石或砌石桥座上。江面窄而水流湍急的地方,铁索吊在江面上,铁索两端钉于两岸砌石桥座上。铁索粗细根据江面的宽度和运输载重来确定,一般都有8岁孩童的手臂那么粗。铁索上的铁环、铁钉、铁扣等部件打制得十分精细,规格尺寸就像一个模子中脱出来的那样。这些铁桥虽然历经百年的风吹日晒,雨淋雪浇,还见不到一块生锈的地方,直到20世纪50年代这些铁桥仍在西藏的交通运输上发挥着作用。在交通相对闭塞的西藏广大农牧区,这些铁桥上至今还有人畜过往。《东嘎大辞典》中的这一段文字更为详尽地告诉我们当年汤东杰布修筑桥梁的细节,让我们对西藏的筑桥历史有了进一步的认识,同时对这位西藏交通史上做出卓越贡献的人物产生敬慕之心。

生活在高原上的人们对路的企求、对桥的渴望如同对阳光、对水的渴望,于是西藏老百姓对西藏历史上以筑桥闻名的高僧汤东杰布格外尊敬。

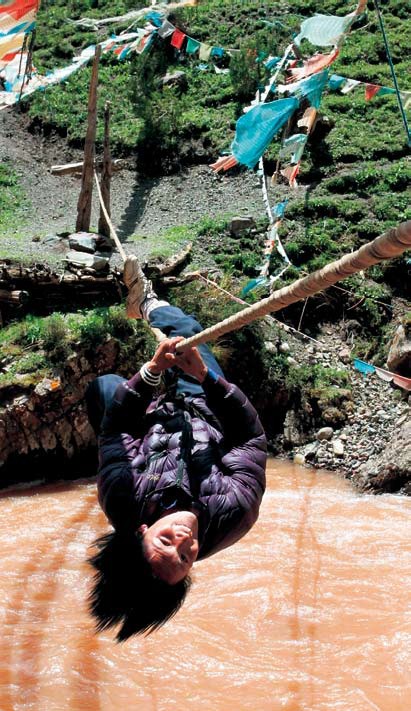

◎ 溜索桥过河的惊险场面。 扎西摄

◎ 西藏传统的铁索桥。

1997年,我到阿里去的时候,在离阿里地区扎达县县城不远的地方看到了一座古老的桥,这座桥架在象泉河上,它是圆石干砌做桥墩,上面用圆木排列成悬臂状延伸构成的石木桥,看上去十分古老。同年我在扎达县琼龙乡看到了一座石木桥,从筑桥用的材料到桥的形状、结构都同上面说到的那座桥没有什么区别。更让人惊奇的是,1969年,我在堆龙德庆县马乡插队落户的时候,回家路过位于马乡与古荣乡交界处的龙巴桑巴沟,那里有座架在堆龙河上的石木桥,也是圆石干砌、圆木排列的悬臂桥。这座桥与我在阿里扎达县见到的那两座桥没什么两样。我在想,相隔一千多公里距离的两地看到的两座桥居然像一个人设计的一样,这绝不会是巧合,更多的可能是汤东杰布修建的。

当江面很宽无法用筑桥来解决问题的时候,高原人就想到了用溜索来代替桥梁。溜索比起桥梁制作简单,它是一根能承载两百多斤重量的铁索悬吊江中,两端钉在两岸岩石上,过往人吊在铁索上溜过去到达江的彼岸,这种溜索一次只能通过一个人,而且十分危险。在今天的人看来溜铁索那是探险家的行为,并非常人所能,而在交通极其困难的过去,人们过溜索完全是生产生活的需要。

在西藏东部雨林地带茂密的森林里,我们可以看到一种特殊材料制成的桥,那就是藤桥。藤桥是用藤材料编织出来的,它的架桥原理同溜索一样,只是它的制作比溜索更为复杂。而且过往人员不是吊在空中溜过去,而是从藤桥中央穿过去。

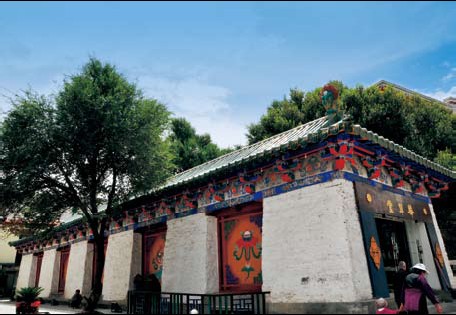

现在我们把目光收回到拉萨,我们就会看到拉萨古城中的一座汉式桥,拉萨人管它叫宇托桥,其意为绿色琉璃瓦盖顶的桥。《拉萨文物志》上称之为琉璃桥。宇托桥是方石砌筑桥,是绿色琉璃瓦盖顶呈歇山檐状,完全是汉式风格的建筑,50多年前,这座桥是古城拉萨中标志性建筑之一,是连接古城拉萨与布达拉宫雪古城之间的交通要道,往来于拉萨、布达拉宫、罗布林卡之间的农民、市民、商人、官员无不通过这座桥。时间跨入20世纪80年代以后,拉萨的城市建设有了飞跃的发展,城市基础设施的全面建设,使拉萨城市地面水流改为地下水,从而曾经在历史上起着交通要道作用的这座石桥的交通功能已经不复存在,但是作为一种古建筑,它仍然得到政府的保护,今天宇托桥完好无损地矗立在美丽的拉萨城中,与现代建筑交相辉映。也因为这座桥的存在,拉萨城中唯一的一条步行街的街名是以这座桥的名字命名的。关于宇托桥的修建年代在《拉萨文物志》上是这样记载的:该桥建筑年代有两种说法,一说建于公元7世纪文成公主进藏时期;一说建于18世纪。据建筑特征判断,现存石桥年代较早,桥上汉式风格的歇山顶桥廊则不会早于18世纪。

◎ 西藏墨脱县门巴族群众在修理藤网桥。

◎ 大贵族擦绒家出资设计修建的赤桑水泥钢架桥残存的桥墩。 金志国摄

当人们说到拉萨城中的那些桥梁的时候,人们自然而然地会想到拉萨罗布林卡措吉颇章园中的石桥和宗角禄康公园中的石拱桥。

四面绿树环抱,林中鸟语阵阵;湖面黄鸭戏水,湖底鱼儿追逐;孤楼独坐湖中。在这幅动人的画面里,石桥的存在无疑使得景色更加美丽,更加富有诗意,给人以精神上的愉悦,这就是园中两座桥存在的价值。湖中架桥,桥连楼阁,这种园林设计理念显然源自内地,被高原人接受,纳入高原民族的审美视野中予以认可。走出拉萨城,到了堆龙德庆县,在县城以东1500米左右,堆龙河接近流入拉萨河的入口处有座桥梁,它是拉萨去往贡嘎机场公路上遇到的第一座桥,这座桥称作赤桑桥。早在70多年前,也就是1938年,大贵族擦绒家出资设计修建了赤桑水泥钢架桥,可以说这是西藏筑桥史上第一座现代桥。当时筑桥用的材料水泥和钢材是人背畜驮,翻山越岭从印度运到拉萨的,这座桥的建成为当时拉萨通往曲水的交通得到很大改善。今天我们路过赤桑公路桥的时候仍能看到当年赤桑水泥桥残存的桥墩。

◎ 西藏桥梁建设史上的奇迹难度最大、投资最多、跨度最长、科技含量最高的芒康214角龙坝大桥。

◎ 察隅老桥,悬臂木桥。 程德美摄

西藏桥梁建筑历史上,修建现代桥梁真正的帷幕是随着川藏、青藏公路的修建而拉开的。在这两条通往世界第三极的公路上,桥梁好比一颗颗宝珠串在公路这条线上,成为道路建设的重要组成部分。20世纪中叶,川藏公路正式通车,一辆辆解放牌汽车通过拉萨大桥进入拉萨城,当时拉萨市民带着激动的心情欢呼雀跃,随后拉萨城内流传着这样一首民歌,歌中唱到:拉萨大桥的建成,给独霸拉萨河渡口的贪官夏苏大胖子的嘴上打了个叉。可见人们对桥梁的期盼。

从那时到今天时间已经过去了半个世纪,西藏高原上发生了翻天覆地的变化,西藏高原的面貌已经焕然一新。

◎ 现在的宇托桥。 王昕秀摄

从那时到今天时间已经过去了半个世纪,西藏高原上发生了翻天覆地的变化,西藏高原的面貌已经焕然一新。西藏桥梁建筑史上第一座现代大桥——拉萨大桥是20世纪50年代中期建成,到了21世纪初拉萨柳梧大桥竣工使用,仅仅50年内拉萨河上已经有了四座长达百米以上的现代大桥,拉萨河从墨竹工卡县城算到曲水县城,在这不到200公里的河段上平均每25公里就有一座大桥,这样的建设速度在西藏千年的历史上还不曾有过。西藏的公路铁路建设飞跃发展,极大地带动了西藏桥梁建筑事业,同时在西藏这块特定的地理环境中,桥梁建筑在西藏交通建设中发挥了极为重要、而且不可替代的作用。