文/李荣欣

1984年冬天,我和记者王文杰、季桂林、何家生一起,沿着喜马拉雅山脉从西到东,前往雪山哨卡查果拉、乃堆拉,进行了一次为期40多天的采访活动。

◎樟木口岸是西藏唯一的国家一级陆路通商开放口岸。 格桑吉美 摄

登上“天哨”查果拉

那日,我们在樟木边防连吃过早饭,又准备了一些干粮,就告别连队的干部战士,向亚东方向进发了。这条路大部分地段都在海拔4000 多米的无人区,我们的车子跑了一百多公里,也没有碰到另外的车辆。有的地方是一片空旷的荒滩,除了身后的车辙外,漫无边际的看不出别的痕迹。司机可以撒欢儿开车,不用顾及撞到什么人或物。进入大荒滩的腹心,由于躲沼泽,我们迷了路,车开出去十多公里,我觉着方向不对,就叫司机小王停了车。下车后,我们对着车辙仔细地端详了一会儿,确认是走错方向了,就调转车头往回赶,折腾了半天才找到要走的路。军报的三位记者说:“这哪是路哟,简直是迷魂阵!”我说:“西藏这种路多了,弄不好就迷路,所以,在这里出差要带足干粮和行李。”

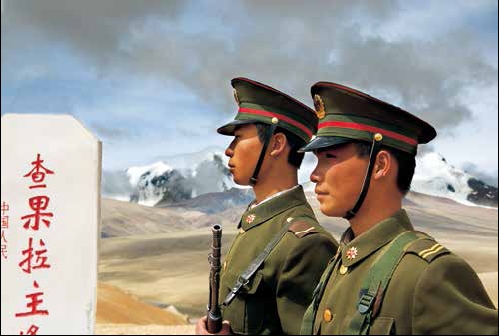

◎查果拉哨兵。程德美 摄

由于路上不顺利,我们赶到岗巴边防营时,已经是下午了。迎候我们的金营长说:“樟木发来电报,我们就做好准备了,左等右等不见你们来,又无法联系,可把我们急坏了。”那时,西藏的通信很落后,隔半年才能收到一封家信,有很多人,孩子都会喊爸爸了,当爹的还不知道孩子长啥样;甚至于,亲人坟头的青草萋萋了,才知道家中有人过世。

金营长告诉我们:“军报的记者,还没有谁来过岗巴,你们破了天荒!”岗巴这里海拔高,是青藏高原的高原,世界屋脊的屋脊,气候恶劣,连树木都栽不活,所以很少有人光顾。岗巴营的战士,不像樟木边防连那样对外人、记者司空见惯,他们鲜见外人,更别说记者了。所以,岗巴营的战士对我们的到来表现的很热情,倾其所有来招待我们。他们把平时舍不得吃的水果罐头、奶粉、水果糖都拿了出来,金营长还送给我们每人一只巧手战士编制的牦牛尾拂尘和一只七星打火机。这两样东西,那时在西藏部队是最高级、最流行的礼品。牦牛尾拂尘是西藏的特产,七星打火机是他们从边民手中交换来的舶来品。当时,西藏还盛行戴“瓦斯针”手表,这要走门子从海关购买或冒风险从边贸商人手中用麝香交换,有些人曾为此犯错误、受处分。

晚饭后,大家达成共识:每天利用军报要闻版开辟的“鸡毛信”专栏发一篇稿子,每天下午或晚上,用电话传稿子。我们马上就拉开阵势,由桂林执笔,先报道西藏军区如火如荼的边防建设。我们大家你一句他一句的凑。为出彩,一个导语大家就争得不亦乐乎。

有时候,愿望和实际总是有差距的。当我们拿着稿件,找到金营长,说明我们的意图时,他为难的说:“这里往北京的电话,从来没有打通过,我领你们到通信班试试。”到了那里一试,果然如此。几经周转,才接通了北京的电话,就是杂音大,需要大声讲话。

军报值班员一听我们这是在西藏边防上打电话发稿子,就格外认真。由于通话质量欠佳,文杰把不足500字的稿件传完,嗓子都喊哑了。但是,大家很高兴,觉得功夫没白费,是个好开端。

尽管岗巴营的战友们十分热情,但由于缺氧太厉害,我怕军报三位记者待久了受不了,第二天上午,我们就向“高原红色边防队”查果拉进发了。查果拉是岗巴营的防区,离岗巴营营部有几十公里,我们很快就到了。人们形容这里是“来到查果拉,伸手把天抓。”在哨位旁,我们看到牌子上标注的海拔是5380米。山口的海拔都这么高,可想山口两边的山有多么的高了。这里的空气含氧量,不到内地的一半,由于缺氧、海拔高,大家整日感觉轻飘飘的。

战士把哨所说成“天哨”,就是在天上放哨的意思。哨兵告诉我们,对面的两座雪山,都在8000米以上。战壕的边上树着用红油漆书写的“长期建藏,边疆为家”的标语。从哨卡往远处看是苍苍茫茫如戈壁一样的漫山坡。在上查果拉的路上,我们看到了散落在荒原上、白森森的牲畜的骨架。哨卡设在山坡上,连队住在活动房和棉帐篷里。一首歌词这样写道:雪山顶上有个查果拉,查果拉山高风雪大,山上自古无人家……指战员们一年四季脱不下棉装,吃的是脱水菜,喝的是冰雪水,离不开牛粪火炉。哨卡处于风口,一年四季这里只有冬季,而且每到下午就会刮起阵阵风雪或下起冰雹,使人们产生强烈的高山反应,头疼得像要爆炸似的。就这样,我们的钢铁战士们仍坚持在风雪中站岗放哨,保卫着祖国。1965年中央军委授予查果拉哨所“高原红色边防队”荣誉称号。我们问站岗的战士,苦不苦?他扬起被晒得赤红的脸,眯眯充满血丝的眼睛,笑了笑,告诉我们,最艰苦的活儿的是到附近的湖中取冰化水,因为背冰块经常会把好端端的罩衣划破,身上碰伤;最惬意的活儿就是到附近的草原上拣牛粪,因为这时没有领导跟随,可以对天高声大喊,打发寂寞……

◎在乃堆拉山口望印度。程德美 摄

云中哨所乃堆拉

告别了查果拉哨卡后,我们向亚东方向前进,午饭前到了“高原红色边防队”队部,也即查果拉哨卡的基地。“ 高原红色边防队”队部,离亚东只有不足百公里,路况很好,我们很快就到了亚东,去了边防某团团部,团长白万年在团部的院坝里等着我们。

亚东的气候和樟木差不多,很适合人居,而且远比樟木开阔。放远望去,沿亚东河两岸沃野片片、房屋毗连,有居民上万人,历史上这里是中印两国的通商口岸,商贾云集、车水马龙。亚东县政府所在的下司马镇,街面非常繁华,素有“小上海”之称,这里又是西藏高原一方“藏在深闺中”的宝地。

晚饭后,我们同白团长进行了交谈。白团长是西藏通,在日喀则就呆了近20年,这里边防部队的情况,尽在他胸中藏,我们从他那里采访到不少素材。在交谈中,我们向他提出第二天就去乃堆拉的愿望,白团长爽快的答应下来,并说:“我给你们带路。”

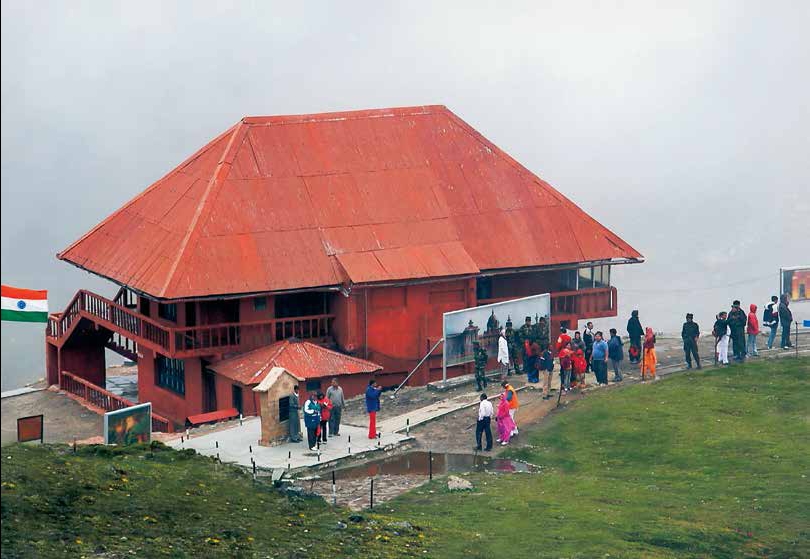

◎“云中哨所”乃堆拉营房。

第二天上午,我们在白团长的率领下,向乃堆拉进发了。汽车走过村庄,越过河流,穿过林莽,绕过庙宇……在山麓蜿蜒的公路上行驶,一路风光美不胜收,令人目不暇接。给我们开车的小司机说:“现在不是亚东最好的季节,你们要是春天来,那满山遍野的杜鹃花,才美呢!”

经过一个多小时的行驶,来到了乃堆拉山口。哨卡的魏指导员及部分官兵,站在哨所旁欢迎我们到来。这个哨所是先进单位,战士们很有礼貌。他们的内务也很整洁,不亚于内地的部队。爱好和平、爱好生活的战士们用罐头筒、旧木箱、破脸盆,甚至破口缸等,填上从山下背来的泥土,种上了吊金钟花和青青的麦芽,给艰苦的环境增添了绿色。接下来,我们参观哨所官兵们过去居住的地窨子和猫耳洞。在一个大点的地窨子的门口写着这样的对联:“冬居水晶宫,夏住水帘洞”,这确实是过去哨所居住环境的写照。在近年来边防建设,乃堆拉修起了漂亮的营房,哨所官兵的居住、生活、娱乐条件,得到了大的改善。过去居住的地窨子、猫耳洞、石穴,就成了连队进行传统教育的地方。

◎乃堆拉附近的双语指路牌。

这一切活动进行完毕后,魏指导员领着我们,到界墙旁,对对面的哨所和印军官兵进行了观望。据说,这里是世界上两军相距最近的哨所,双方的哨位相距只有27米多,双方的活动,尽收眼底。近些年,乃堆拉山口的边贸通关重新开放,双方的部队开始交好,这边给那边递香烟,那边给这边递香烟什么的时有发生,有时间,双方人员还站在界墙旁,用手比划着交流。

这里的界墙,是用石头垒的,半人高,一跃就能上去了。我上到界墙上,看到印方工事的房顶上,坐着一个军官、一个女人和一个小孩子,在晒太阳,我就喊了一句:“哪母斯得(您好)!”那印军军官扭头看了看我。军报三位记者说:“老李,你还会印度话,多给他们说几句。”我说:“70年代的时候,我专门在北京大学学了一年,进藏后曾在附近的卓拉山口搞过8个月的对印军广播工作。”

下午要起雾的时候,我们离开了乃堆拉哨所。半路遇到了云层,穿云破雾往山下钻,这时车窗外,漂浮着漫天飞舞的云团。在这风雪最大的地方,回望哨所山口那一群边防军人,永远不会改变的是一代又一代哨所军人守卫国土的神圣职责。